André Gide (1869-1951). [Les Pieds de nez de la gloire]. Sans lieu ni date [vers 1947 ?]. Manuscrit autographe de 15 ff. non chiffrés in-8°, recto seul, montés sur onglets sur feuillets de papier fort. Pleine moire argentée à la Bradel, pièce de titre en maroquin grenat au plat supérieur.

Belle causerie sur la vanité de la gloire, manuscrit autographe à notre connaissance inédit.

Gide, sur un ton badin, tout en se souciant du style, comme en témoignent les ajouts, renvois et nombreuses ratures, relate différentes mésaventures advenues à des célébrités du monde des arts et des lettres, véritables « pieds de nez de la gloire ». V. Hugo et le mime Tabureau devenus inconnus, le peintre impressionniste Dario de Regoyos et le violoniste L. Capet avec son quatuor désagréablement méconnus, Matisse, D’Annunzio et Gide lui-même victimes de quiproquos. Lui qui fut encensé de son vivant aurait-il écrit ces quelques lignes empreintes d’ironie lorsque lui fut décerné le prix Nobel en 1947, consécration littéraire des plus glorieuses ? Quoiqu’il en soit, cette causerie s’achève par une réflexion mélancolique sur le thème du « clown-triste », « celui qui fait rire n’entretient l’hilarité du public qu’au dépens de sa propre gaieté » ; il évoque Molière qui « faisait rire, mais lui-même ne riait pas », et cite Bayle, Scarron, Musset, Madame de Staël et même l’Ecclésiaste, dont il aurait pu prendre à son compte le fameux « Vanitas vanitatum et omnia vanitas ».

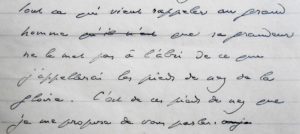

On nous enseigne qu’il était d’usage, dans l’ancienne Rome impériale, que le char d’un triomphateur fut suivi de quelques stipendiés dont le rôle était de persifler le héros, tout à la fois pour ajouter du poivre et du sel au plat que lui servait la gloire et pour, s’il le pouvait, rabattre un peu sa superbe. […] On passe volontiers sous silence ces minces affronts. Mais j’aime assez, je l’avoue, tout ce qui vient rappeler au grand homme que sa grandeur ne le met pas à l’abri de ce que j’appellerai le pied de nez de la gloire. C’est de ces pieds de nez que je me propose de vous parler.

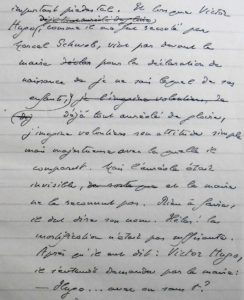

[…] [Il] n’est nul besoin d’être célèbre pour se camper et songer à son personnage. […] Et lorsque Victor Hugo, comme il me fut raconté par Marcel Schwob, vint par devant le maire pour la déclaration de naissance de je ne sais lequel de ses enfants, déjà tout auréolé de gloire, j’imagine volontiers son attitude simple mais majestueuse avec laquelle il comparut. Mais l’auréole était invisible, et le maire ne le reconnut pas. Rien à faire, il dut dire son nom. Hélas ! la mortification n’était pas suffisante. Après qu’il eut dit : Victor Hugo, il s’entendit demander par le maire : – Hugo… avec ou sans t ?

Dans des cas de ce genre, les témoins sont gênants. Je pense que Hugo était, comme l’on dit, au dessus de cela, et qu’il eut le bon esprit d’en rire. Que sa grande ombre nous permette d’en rire avec lui.

A l’autre extrémité de la notoriété, je songe à un peintre espagnol fort peu connu, même des peintres. Il avait nom Dario de Regoyos et ne manquait pas de talent ; mais d’un talent si discret, comme tout son être, qu’on le remarquait à peine. [Darío de Regoyos y Valdés (1857-1913), peintre espagnol, considéré comme un des plus importants représentants de l’Impressionnisme et du néo-impressionnisme dans son pays ; il fut très apprécié au Salon des indépendants de 1889 où il exposa avec Degas, Signac, Pissarro]. Ses amis, Verhaeren en particulier, désireux de l’aider à sortir de l’ombre, le poussaient à faire une exposition de ses œuvres. Et lorsque cette exposition s’ouvrit, Dario de Regoyos jugea bon de s’abonner à une de ces agences qui lisent pour vous les journaux et découpent pour vous les articles qui vous concernent. On reçoit cela par le courrier du matin, et, pour peu que les articles soient élogieux, on est d’aplomb pour la journée. Malheureusement il ne semblait pas qu’aucun critique se disposât à parler de cette exposition. Regoyos, chaque matin et de plus en plus anxieusement, attendait le courrier. Rien ne venait. Enfin, un jour béni, le facteur lui remit une enveloppe du Lynx ou de l’Argus, que Regoyon ouvrit d’une main tremblante. Sur la fine découpure qu’elle contenait, on pouvait lire ces simples mots : « Nous n’en dirons pas autant de Monsieur de Regoyos.«

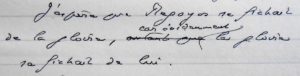

J’espère que Regoyos se fichait de la gloire, car évidemment la gloire se fichait de lui.

[…] Les gens du monde et les snobs excellent dans les compliments maladroits. L’on raconte que Madame … non, je ne la nommerai pas [Constance Maille, femme du monde célèbre pour ses cuirs et gaffes] – qui donnait des soirées musicales, convia le quatuor Capet à se faire entendre chez elle pour le plus grand ravissement des invités de choix. Capet était alors déjà célèbre et son quatuor des plus vantés. Comme Madame X n’entendait rien à la musique, il va sans dire que le quatuor était payé. Rien de plus naturel. Mais Madame X tenait à se montrer aimable et, tout en glissant le chèque discrètement dans la main de Capet : – Et voilà, lui dit-elle, pour vous permettre d’augmenter votre petit orchestre.

Il semble que parfois la renommée s’amuse à d’assez plaisants quiproquos. Je me souviens du temps où, à Florence, je fréquentais d’Annunzio. Certain jour, il fut convenu qu’il me retrouverait chez Giacosa, un pâtissier où les étrangers, c’est-à-dire surtout les étrangères venaient sur le coup de quatre heures prendre le thé. J’habitais en ce temps dans une pension qui comptait quelques belles Américaines parmi ses hôtes. Elles savaient que je connaissais d’Annunzio et brûlaient de désir de le voir. Je les avertis et, elles accoururent. Mais ce fut d’Annunzio qui ne vint pas. Il envoya son ami Orvieto à sa place, que, naturellement, les Américaines prirent pour d’Annunzio. Le soir, elles s’extasièrent sur ses gestes, sur son visage, sur ses regards où se lisait tout son génie… Je me gardai de les détromper. Mais quand, un peu plus tard, une photographie de d’Annunzio parut dans un journal qu’elles achetèrent, je ne m’étonnai qu’elles trouvassent le portrait peu ressemblant.

Parfois la confusion est volontaire – ou feinte. Je m’explique par un exemple. […] Cela se passe au grand café restaurant de la Coupole qui, comme vous savez, est des plus fréquentés par des artistes de toutes sortes. Pourtant Mattis n’y va pas souvent. Mais certain soir qu’il y alla, il fut reconnu tout de suite ; un murmure aussitôt s’éleva, des garçons s’empressèrent des consommateurs, pour le mieux voir, se levaient… Mattis n’était point seul. Se penchant vers celui qui l’accompagnait, il murmura : – On me prend pour Picasso. Dois-je ajouter que tous deux ne se ressemblent pas du tout.

Vais-je oser raconter ma petite aventure personnelle ? Vous me le permettrez, n’est-ce pas et j’espère que vous la trouverez bien typique.

Cela se passait dans la dernière année de la guerre. En juin 19 La Nouvelle Revue Française se décidait à reparaître après un long silence empli des tragiques bruits des combats. Le N° de réouverture était particulièrement remarquable. Il contenait, je m’en souviens, après une déclaration de son directeur Jacques Rivière d’importantes pages de Duhamel et un article de moi … sur l’Allemagne, je crois. [« Réflexions sur l’Allemagne »]. En ce temps j’habitais surtout à Paris, mais y logeais chez des amis ; et assez souvent allais rejoindre ma femme en Normandie. Les trains étaient bondés. Il était bon de retenir sa place. Lorsque je pris la mienne dans le train du Havre, j’eus plaisir à voir s’installer en face de moi une femme, âgée sans être vieille, simplement mise, l’air avenant, et dont les gestes, les manières d’une distinction parfaite, me séduisirent aussitôt. Déjà je m’apprêtais à lui parler. J’ai la sympathie prompte ; elle fut à son comble lorsque je la vis saisir, s’étant levée, un réticule qu’elle avait déposé d’abord dans le filet au-dessus de sa tête, ouvrir le réticule et en sortir… je croyais rêver, le tout nouveau N° de la Nouvelle Revue Française, pour s’y plonger tout aussitôt. Ô merveille ! c’était, à n’en pas douter, oui, c’était mon article qu’elle lisait. Elle semblait y prendre un intérêt très vif ; elle souriait. Je souriais aussi. Allais-je me nommer ? J’hésitais un peu ; j’apprêtais une phrase des plus aimables et, à la fin, n’y tenant plus, d’une voix tremblante, et du plus modeste que je pus : – Je suis extrêmement ému, Madame, de vous voir vous intéresser à une revue qui m’est chère, et … je crois vraiment que vous êtes en train de me lire.

Alors il se passa quelque chose d’extraordinaire. Le visage de la chère dame s’illumina, se transfigura, ses lèvres tremblèrent, son regard se leva vers moi ; elle se souleva toute et je crus qu’elle allait s’agenouiller devant moi, tandis que d’une voix défaillante d’émotion, de respect, de dévotion, elle murmurait : – Ah !.. Monsieur Duhamel.

Après quoi je me sentis assez gauche. – et elle aussi quand je l’eus détrompée. N’empêche que la conversation tout aussitôt s’engagea de la manière la plus charmante.

Ce n’était pas un pied de nez précisément ; mais une de ces pichenettes extrêmement salutaires à l’orgueil.

Hélas ! les jeux de la gloire ne sont pas toujours innocents. Il en est de cruels et qui parfois blessent l’artiste au cœur. Pour quelques quiproquos plaisants, combien en pourrais-je raconter de tragiques et de quelles méconnaissances effroyables, une gloire posthume est souvent précédée. De combien de poètes, de peintres, de musiciens, la valeur ne fut-elle reconnue que trop tard, qui n’ont connu durant la vie que tristesses et que déboires. Mais ce que j’en pourrais dire n’a que faire dans cette série de causeries sur la vie drôle et si j’y fais une brève allusion c’est pour bien donner à entendre que, si grand que soit le génie, la vie pour lui peut bien ne pas être drôle tous les jours.

Encore une anecdote pour finir. Si celle-ci n’est pas bien gaie, je m’en excuse. Comme dit l’Ecclésiaste, « Il est un temps pour rire et il est un temps pour pleurer« . Du temps de Baudelaire et de Théophile Gautier, un acteur faisait courir tout Paris. A vrai dire ce n’était pas précisément un acteur ; mais un mime plutôt. Il avait nom Debureau. En ce temps, Debureau était célèbre. Gloire effémêre [sic] qui devait disparaître avec lui. Qui connaît aujourd’hui le nom de Debureau ? [Jean-Gaspard Deburau (1796-1846), mime franco-bohémien, re-créateur du « Pierrot »] On le disait d’un comique irrésistible. Dès qu’il paraissait sur la scène, tout le public s’esclaffait. Quant à lui, comme il advient parfois de ceux qui répandent la joie autour d’eux, il sombrait dans une affreuse mélancolie. C’était une tristesse sans nom qui le menait au bord du suicide. Les amis (car il en avait, étant de nature affable) s’inquiétèrent et lui dirent qu’il devrait consulter un célèbre médecin de l’époque, spécialiste des maladies dites morales. Debureau alla donc trouver le docteur.

– Alors, raconte… qu’est-ce qu’il t’a dit, lui demandèrent ensuite les amis. Et Debureau de répondre tristement :

– Il m’a conseillé d’aller voir Debureau. [Cette anecdote est racontée par Debureau lui-même, incarné par J. L. Barrault (rôle de Baptiste), dans une scène des Enfants du Paradis, film de Marcel Carné, scénario de Jacques Prévert, sorti en 1945].

C’est ainsi que souvent celui qui fait rire n’entretient l’hilarité du public qu’au dépens de sa propre gaieté.

[…] Molière ; un exemple illustre d’hypocondrie dans le comique ; et l’anecdote de Debureau me rappelle irrésistiblement quelques lignes du Dictionnaire historique et critique de Bayle : « Médecin, guéris-toi toi-même ; Molière, qui divertissez tant le public, divertissez-vous vous-même.«

« Molière, qui n’est pas rieur« disait déjà Scarron. Il faisait rire mais lui-même ne riait pas. Les vrais comiques, les grands, sont, à tout le moins, des gens graves. Sous l’amusement qu’ils nous procurent, il ne faut pas fouiller beaucoup pour découvrir un grand fond de mélancolie. Souvenez-vous du vers de Musset : à propos de Molière précisément et de ses pièces, il nous dit… « Que lorsqu’on vient d’en rire on devrait en pleurer« . [« Une soirée perdue », dans Poésies nouvelles, 1850]. C’est aussi que je crois profondément vraie cette réflexion de Madame de Stael : « Il y a quelque chose de triste au fond de la plaisanterie fondée sur la connaissance des hommes. » [« Il y a quelque chose de triste au fond de la plaisanterie fondée sur la connaissance des hommes : la gaieté vraiment inoffensive est celle qui appartient seulement à l’imagination », Corinne ou l’Italie, 1807]. Mais cela n’empêche pas que, vus par le dehors, ceux-ci nous paraissent souvent de bien plaisantes marionnettes (à commencer par chacun de nous) et qu’ils nous offrent souvent de quoi beaucoup nous amuser.

2 500 €