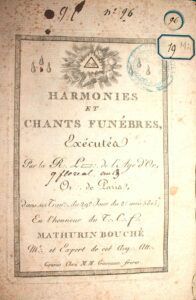

Pierre Gaveaux et Frédérick Duvernoy. Harmonies et Chants funèbres, exécutés par la R∴ L▭∴ de l’Age d’Or, Or∴ de Paris, dans ses Travx∴ du 29e Jour du 2e mois 5805 ; En l’honneur du T∴ C∴ F∴ Mathurin Bouché Me∴ et Expert de cet Aug∴ Att∴ [Paris], Gravés chez M.M. Gaveaux frères, s.d. [1805]. In-8°. Titre gravé faisant office de couverture et 20 pp. de musique gravée. Cousu.

Très rare publication de musique maçonnique accompagnant une tenue funèbre au début de l’Empire. 1 seul exemplaire répertorié au CCFr, conservé à la BNF.

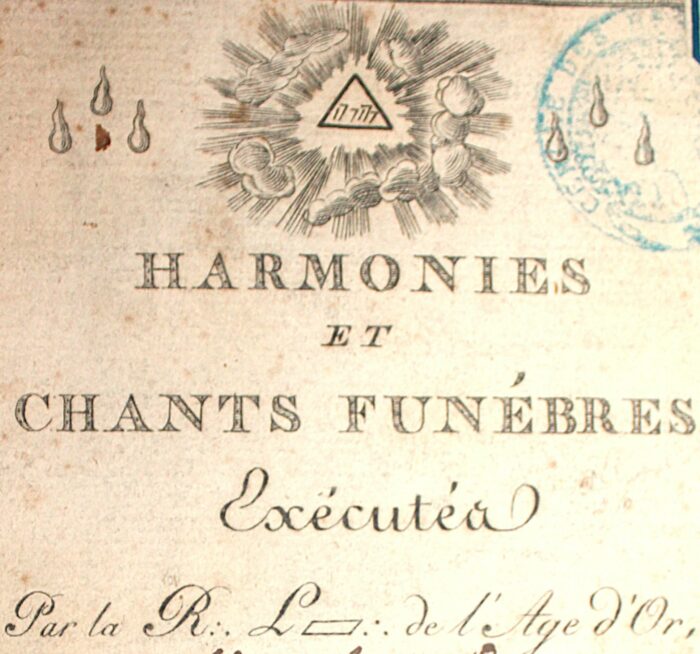

Le titre gravé, encadré, est orné de symboles maçonniques funèbres : larmes d’argent répétées dans le cadre et triple larmes d’argent de part et d’autre du delta lumineux. La date de l’ère vulgaire républicaine y a été ajoutée à l’encre : « 9 floréal an 13 », soit le 29 avril 1805.

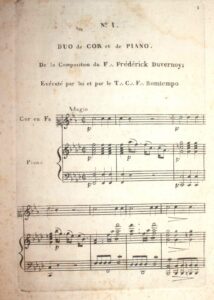

Le recueil comprend un Duo de cor et de piano composé par le F∴ Fr. Duvernoy et exécuté par le F∴ Bomtempo (pp 1-5), adagio à la blanche en fa mineur suivi d’un 6/8 gratioso en fa Majeur.

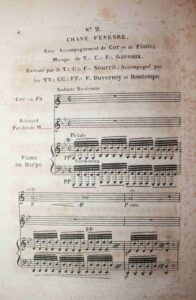

Suit un Chant funèbre avec accompagnement de cor et de piano composé par le F∴ P. Gaveaux, exécuté par le F∴ Nourrit, accompagné par Duvernoy et Bomtempo, la partie de piano pouvant se jouer à la harpe (pp 6-15) : récitatif andante sostenuto à la blanche en sol mineur suivi de 3 couplets andante à 2/4 en do mineur.

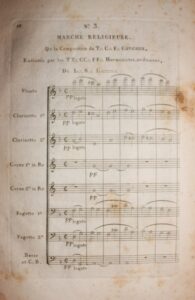

Enfin, la cérémonie s’achève par une Marche religieuse en ré mineur composée par P. Gaveaux, exécutée par les TT∴ CC∴ FF∴ harmonistes-ordinaires de L∴ R∴ L▭∴, à savoir 1 flûte, 2 clarinettes, 2 cors en ré, 2 bassons, et une basse et contre basse.

Nous n’avons que peu d’éléments concernant la Loge parisienne de l’Age d’Or. Bésuchet signale qu’elle fut fondée le 9 septembre 1783. Le Bihan précise que la demande de constitution présentée le 9 décembre 1783 fut acceptée le 4 février et l’installation eut lieu le 16 mars suivant. Reprise d’activité en mars 1802.

Pierre Gaveaux, (Béziers, 1760 – Vanves, 1825), chanteur et compositeur français, fut premier ténor dans l’opéra français, au théâtre de Monsieur dans la salle des Machines du palais des Tuileries, qu’il inaugura le 26 janvier 1789. Lorsque la famille royale eut quitté Versailles pour venir à Paris, il alla jouer à la foire Saint-Germain, pendant la construction de la salle Feydeau, où il créa, le 18 juillet 1791, le rôle de Floresky dans Lodoïska Cherubini. Créateur de nombreux autres rôles, et compositeur de chants (Réveil du peuple) et d’opéras (Léonore ou l’Amour conjugal), il est nommé en 1804 chanteur de la chapelle de l’Empereur.

Frédéric Duvernoy (Montbéliard, 1765 – Paris, 1838), corniste, compositeur et pédagogue français. Corniste à l’Orchestre de la Comédie italienne puis à l’orchestre de la Garde nationale et enfin membre de l’orchestre de l’Opéra de Paris en 1797 dont il est cor solo en 1799 puis membre de la Chapelle de l’empereur Napoléon Ier, il fut professeur au Conservatoire de Paris dès sa création en 1795, et est l’auteur, en 1802, d’une Méthode pour le cor, laquelle est encore utilisée de nos jours. Comme compositeur, il est principalement l’auteur de pièces pour son instrument, concerti pour cor et orchestre, études, symphonie concertante et de pièces de musique de chambre.

João Domingos Bomtempo (Lisbonne, 1775 – Lisbonne, 1842), compositeur, pianiste, pédagogue et hautboïste portugais. Il est le premier compositeur portugais à composer des symphonies et des œuvres de musique de chambre, il fut en outre le premier directeur du Conservatoire de Lisbonne. Installé à Paris dès 1801, il y commence, dès 1804, une carrière de pianiste virtuose à la Salle Olympique sous la direction de Kreuzer et publie ses premières œuvres chez Leduc, ses concertos et symphonies seront bien accueillies. Il quittera la France en 1810.

Cachet bleu d’un cercle des Beaux-Arts dont la localisation est trop estompée pour être lisible ; cotation de bibliothèque « n° 96 » répétée à l’encre, et sur deux étiquettes.

Bésuchet, Précis historique de l’ordre de la franc-maçonnerie depuis son introduction en France jusqu’en 1829, suivi d’une biographie des membres de l’ordre, les plus célèbres par leurs travaux, leurs écrits, ou par leur rang dans le monde depuis son origine jusqu’a nos jours, tome I, p. 386. A. Le Bihan. Francs-Maçons parisiens du Grand Orient de France (Fin du XVIIIe siècle).

Dos de la couverture déchiré, tache brune à la 4e de couverture transperçant la moitié de l’exemplaire, mouillures en coin, des rousseurs, couture lâche.

500 €